コラム私感雑感

コラム私感雑感

80’s 洋楽MVに描かれた「日本」:その2 どこでもない日本

その2 どこでもない日本

前回の連載では、Mötley Crüeのミュージックビデオ(以下「MV」)におけるオリエンタリズム表象について取り上げました。西洋から見た「東洋」、とりわけ「日本」のイメージがいかに空想的であるのかを考察しましたが、今回はその続編として、1980年代のヨーロッパでヒットした二曲の楽曲――Alphaville ”Big in Japan”とAneka ”Japanese Boy”――を取り上げてみたいと思います。

これから紹介するのは、どちらもタイトルに「日本」という言葉を含みながら、実際の日本とはほとんど関係のない世界を描いているMVです。どちらにも共通するのは、「ゲイシャ」(和装の女性)であり、「日本」といえばまず思い浮かべるものであったことが伺えます。

最初に紹介するのは、西ドイツ(当時)のシンセ・ポップバンド、Alphavilleによる1984年の楽曲”Big in Japan”です。

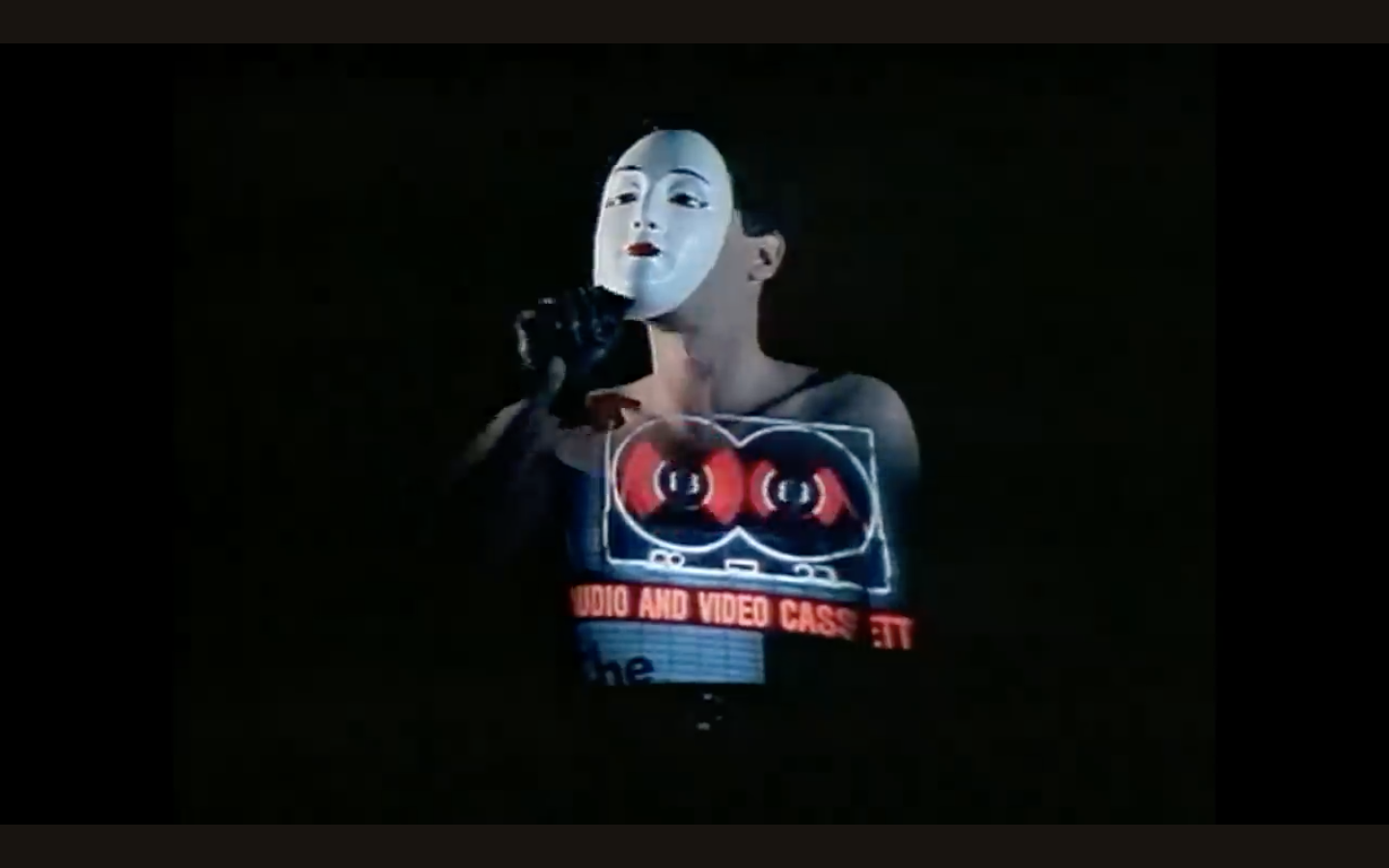

このミュージックビデオには、明確な物語の筋があるわけではありません。映像の中には、金魚、おかめ風の仮面、能面、ネオン街、竹竿、侍、夕陽など、「日本的」とされるモチーフ(あるいは東洋風のもの)が次々と現れます。なかでも目を引くのは、ヒロインの和装姿です。また曲の最後にドラが鳴ります。ここでも日本と中国のイメージは混同されています。

とはいえ、この曲における「日本」は、地理的・文化的な現実としての日本を描いているわけではありません。歌詞には「when you’re big in Japan(日本でうまくいけば)」というフレーズが繰り返されますが、具体的な日本の描写は一切登場しません。映像も同様で、日本に関する具体的な背景や文脈は見当たりません。実はこの曲は、ボーカルのMarian Goldが、ドラッグ問題に悩む友人たちを思って書いた楽曲であり、「日本」はそのような現実から逃避する「ドラッグのない夢の国」の象徴として描かれているそうです。つまり、「日本」という言葉は、単に「どこか遠いところ」「現実とは違う理想の場所」として用いられているのです。言い換えれば、「どこでもよかった」のでしょう。実際、この曲のライブ映像では日本要素はまったく登場しません。

重要なのは、実際の日本がどうであるかではなく、「日本」という言葉から呼び起こされるイメージの方だったのです。続いて紹介するのは、スコットランド出身のシンガー、Anekaによる1981年の楽曲”Japanese Boy”です。

この曲には二種類の映像(MVとテレビパフォーマンス)が存在しており、どちらでもAnekaは黒と赤のツートーンのボブウィッグにかんざしを挿し、着物風の衣装で登場します。ライブ映像の方ではさらに、中国風の装飾が強調されています。皆さんもこの程度では驚かなくなってきた事でしょう。

この曲は、恋人である「日本人の少年(Japanese Boy)」が突然いなくなってしまうという、『舞姫』を舞姫視点から描くような物語で、その行方を案じる女性の気持ちを歌っています。しかし、そのストーリーにおいてAnekaが和装をする理由はありません。むしろ、「日本」という言葉に合わせて、それらしい見た目を整えているように見えます。

この楽曲はイギリスのシングルチャートで一位を獲得し、ヨーロッパを中心に世界的なヒットとなりましたが、日本国内ではまったくといっていいほどヒットしませんでした。これについてAneka本人は、「曲調が中国風だったからかもしれない」と語っています。つまり、Aneka自身が、自分の作品に登場する「日本」が実際の日本とは異なっていることを理解していたのです。それでも”Japanese Boy”は大ヒットとなり、Anekaはその後もしばらく「日本キャラ」を演じ続けました(いくつかテレビパフォーマンスの映像が残っています)。ここでもやはり、「日本」という言葉の響きや異国的な魅力こそが重要だったのであり、実際の日本に忠実であるかどうかは問われていなかったのです。

ここまで見てきたように、”Big in Japan”も”Japanese Boy”も、いずれも「日本」を現実の国として描くことはしていません。むしろ、「日本」という言葉が持つ抽象的な響きや異国感、空虚さの上に自由に物語やキャラクターが構築されているのです。

重要なのは、これらが「日本のイメージを誤って理解している」というよりも、そもそも「理解しようとしていない」という点です。その無関心こそが、逆説的に独自の創作を可能にしていたとも言えます。「日本」という存在が空虚であればあるほど、そこに夢や妄想、恋愛や逃避といった様々な要素を自由に投影することができたのです。だからこそ、魅力的であるのです。

最後に、関連作として紹介したいのが、イタリアのディスコプロジェクトMAX HIMによる1985年の楽曲”Japanese Girl”です。

この作品では、障子や本格的な着物、「サヨナラ」という日本語の歌詞などが登場し、先に見た”Japanese Boy”と比べて「本物らしさ」を意識した演出がなされています。また、カメラを持った観光客として日本人が描かれており、当時の西洋における日本人のステレオタイプも反映されています。

Anekaの作品と比べると、わずか四年の間に「日本」への認識が少しだけアップデートされたようにも見えます。

今回取り上げた三作品に共通しているのは、「日本」という言葉や響きが、現実の文化や社会とは切り離されて、幻想の舞台として用いられている点です。

それらの作品では、「日本」は実在する国というよりも、空想や憧れ、逃避の願望を投影するための空の器として機能しています。そこには、「日本」を正しく描くことへの意志ではなく、「日本」という言葉がもたらすエキゾチックな響きに対する興味だけが存在していました。だからこそ魅力的であり、今なお人々を魅了しているのです。

参考

・Lloyd, Bernhard; Haskell, Duncan; Gold, Marian, “How I wrote ‘Big in Japan’ by Alphaville”, Songwriting Magazine, 2020(https://www.songwritingmagazine.co.uk/interviews/big-in-japan-alphaville).

・”Dooley”, Music Week, 1981, p.35(https://worldradiohistory.com/UK/Music-Week/1981/Music-Week-1981-09-05-S-OCR.pdf).

閲覧日:二〇二五年七月三十日

ブレイクコア・クッシュ

ブレイクコア・クッシュ