コラム私感雑感

コラム私感雑感

80’s 洋楽MVに描かれた「日本」:その3 カルチャー・クラブと「戯れ」としての日本

80’s 洋楽MVに描かれた「日本」:その3 カルチャー・クラブと「戯れ」としての日本

前回は、Alphaville ”Big in Japan”とAneka ”Japanese Boy”を取り上げ、1980年代の西洋ポップスが作り出した「架空の日本」の姿について論じました。そこでは、現実の日本とは独立した「日本」的なイメージが西洋的想像の内部で消費される様子を見ました。今回はその延長線上にありながら、少し違った態度を取るバンド――Culture Clubを取り上げます。

Culture Clubは、単に「日本的なるもの」を借用して自己演出の装飾としたのではありません。むしろ、文脈を抜きにして日本の「断片」を愛で、そこに意味を求めることなく戯れるという姿勢を一貫して貫いた稀有な例です。そこには「日本を本当に理解することはできない」といった諦念も、逆に「日本を正しく描こう」とする教条主義もありません。ただ、「好きだから取り入れる」。それだけです。Culture Clubは、「全ては「引用」である」というデリダ的(ポストモダン的)な振る舞いを体現したバンドなのです。今回はそんなCulture Clubの「日本」表象に注目して、二本のミュージック・ビデオ(以下「MV」)を軸に考えてみましょう。

Culture Clubは、イギリス出身の、1980年代ポップスにおいて最も顕著な「日本趣味」のバンドの一つです。MVに入る前に、まずその日本趣味の痕跡を列挙してみましょう。

・シングルやアルバムのレコードジャケットに日本語が使われている

参考 https://boygeorgeandcultureclub.net/discography/colour-by-numbers/

・“The War Song” や “Don’t Go Down That Street” などで実際に日本語で歌っている。

(これには同じくイギリスのロックバンドQueenの1976年の楽曲、”Teo Torriatte”という偉大な先達がいますが)

・ライブ演出に日本的な意匠を大胆に用いる

(これにもイギリスのポップスターDavid Bowieという偉大な先達がいます)

参考 https://www.insidejapantours.com/blog/2016/01/11/kabuki-and-the-art-of-david-bowie/

Boy Georgeは、David Bowieを「永遠のヒーロー」と呼んでおり、右腕にDavid Bowieのタトゥーを入れています。

こうした美学の中心にいたのは、他でもないボーカルのBoy Georgeです。本人はインタビューで「日本は心の故郷」と語っており、日本をステレオタイプとして消費するのではなく、文脈から切り離された「断片/引用」として愛していたことが伺えます。Boy Georgeのソロの曲に”Japan”という曲もあります。この曲でも、Boy Georgeお気に入りの日本の人名や地名が「引用」されています。

閑話休題。最初に紹介するのは、1984年の楽曲”Miss Me Blind”です。

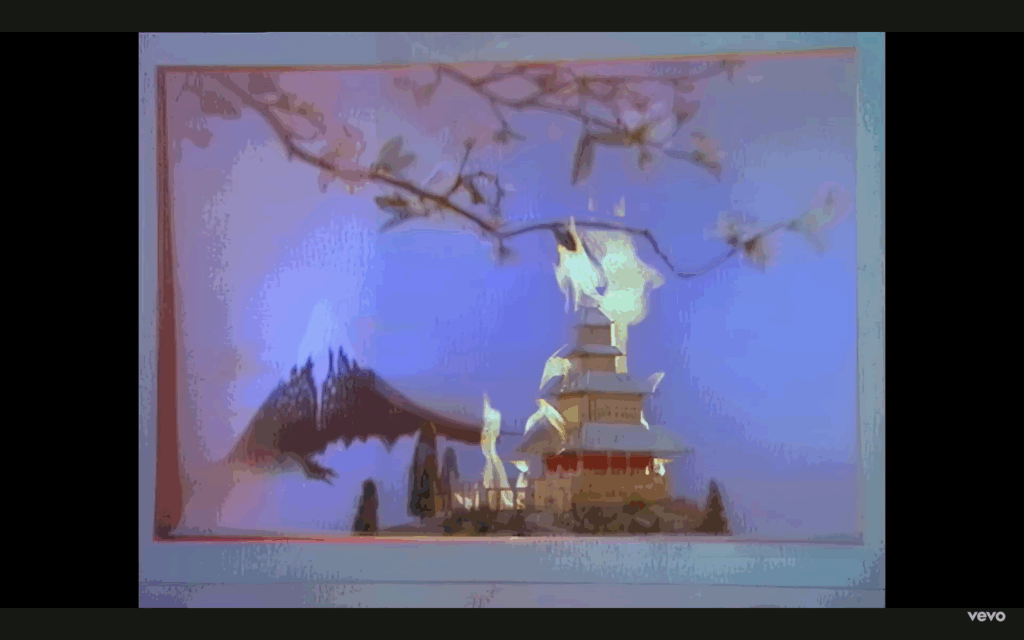

”Miss Me Blind”のMVは、タイ風の寺院・踊り子と日本のイメージ(富士山、金閣寺、漢字、和服など)が入り混じった、アジア的世界観のファンタジーです。MVの冒頭では「Ka Chu Sa Ma Koom(カルチャー・クラブ)」と叫ばれ、終盤には「メラメラと燃えている!」という日本語が唐突に挿入されます。これらは「日本っぽさ」はあっても、そこにリアリティを求める姿勢は全くありません。

Boy Georgeとその友人の日本人女性

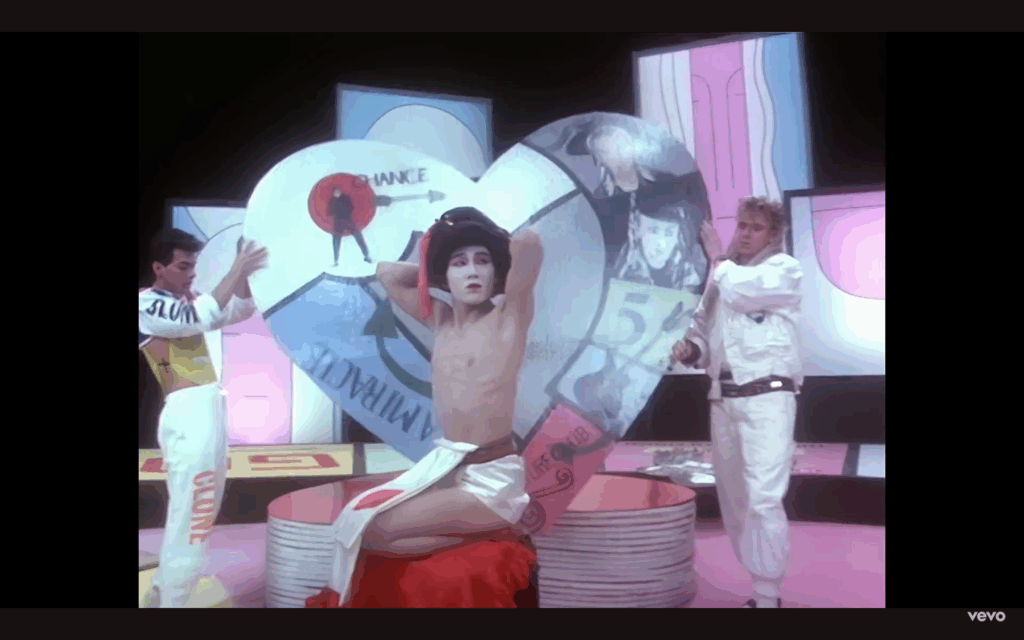

注目すべきは、Boy George以外のメンバーたちが、フランス語でアメリカ合衆国を意味する「État-Unis」と書かれたゼッケンをつけ、西洋的存在の代表とされている一方、Boy George自身は「東洋」とも「西洋」とも異なる第三項として存在している点です。

つまりこのMVでは、「西洋 vs. 東洋」という二項対立が提示されながらも、それを無効化する第三項=中間者=Boy Georgeの存在によって、構造そのものが撹乱されているのです。ポストモダン用語を使うならば、「パルマコン」としてBoy Georgeはいるのです。

結果として、このMVは「日本」という文化的記号を真面目に再現しようとするのではなく、「対立も境界もどうでもよい」というポストモダン的軽やかさで、それを戯れとして楽しんでいます。つまり、「意味がなくてよい」からこそ、「意味を持つ」のです。

次に紹介するのは、同じく1984年の楽曲”It’s a Miracle”です。

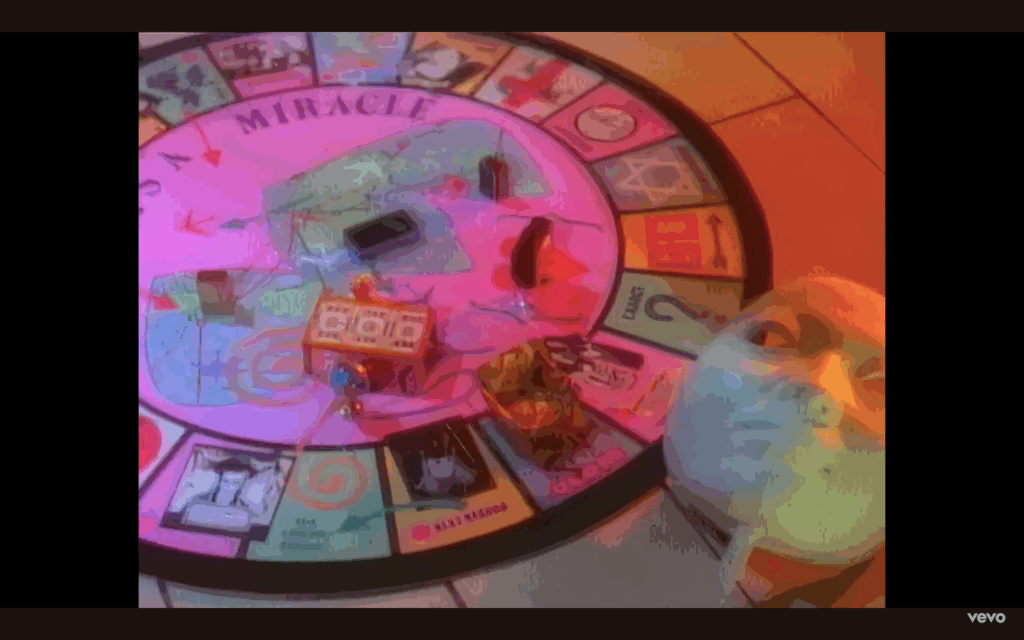

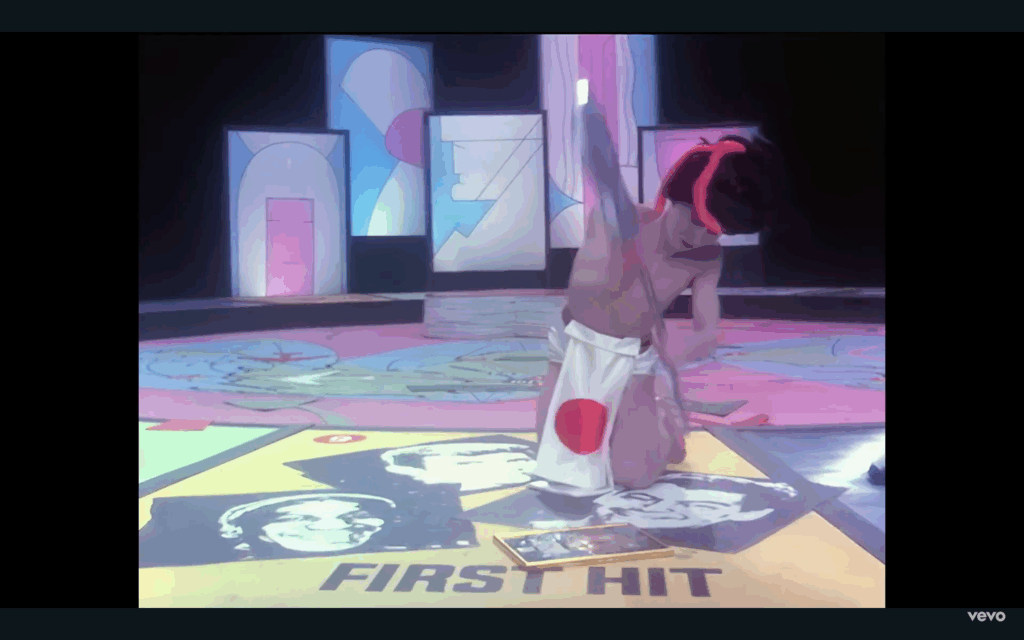

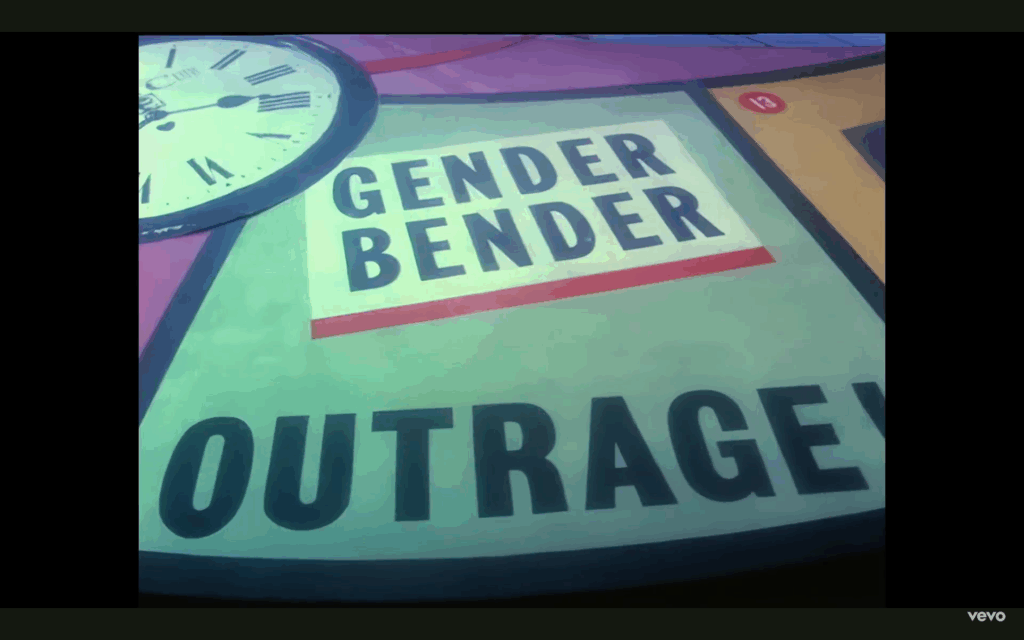

”It’s A Miracle”のMVもまた、遊戯的です。モノポリー風の巨大なボードゲームの中で、バンドメンバーが人形のようにコマとして配置され、盤面を進んでいきます。マス目には「FIRST HIT」「MAKE FIRST RECORD」「GENDER BENDER OUTRAGE!」「GO TO TOP THE CHARTS」など、バンドのキャリアや社会的スキャンダルを反映した言葉が並び、人生と名声がサイコロ次第のゲームのように描かれているのです。

途中、半裸の謎の人物が登場します。この人物はシングル盤のジャケットにも登場し、男でも女でもなく、その両方でもある象徴的な存在です。これはまさにBoy George自身の投影であり、「性別」という区別を無効化する「第三項」の表現です。

https://en.wikipedia.org/wiki/It%27s_a_Miracle_(Culture_Club_song)

当時、彼は“Gender Bender”(性別撹乱者)とメディアからスキャンダラスに報じられていましたが、彼自身はその枠組みを嘲笑うかのようにその称号を自ら演出に取り込んでいきます。

Culture Club最初のヒット曲である”Do You Really Want to Hurt Me”(1982年)のMVでは、世間から与えられたスキャンダラスな役割=レッテルを楽しむBoy Georgeの姿が描かれています。

このMVも「奇跡(It’s A Miracle)」という軽薄ともとれるタイトルにふさわしく、バンドの成功も社会の規範も、すべて戯れとして相対化してしまうのです。

Culture Clubの戦略は一貫しています。それは「規則や対立をうやむやにし、その上で自由に遊ぶ」ということです。西洋と東洋、男と女――これらの区別が意味を失うような「軽さ」を生きること。何かに根付くことを拒否すること。その姿勢こそ、Culture Clubの表現の本質であり、80年代という時代において強烈にポップだった理由です。

もちろん、彼らの魅力は単なる演出だけではありません。音楽的にも彼らは当時のニューウェーブ・バンドの中で最高峰の技術を誇りました。Boy Georgeのソウルフルな歌声は今なお評価が高く、演奏陣の力強いグルーヴは実際にCulture Clubの楽曲を聞けばすぐに理解できることでしょう。

そもそもニューウェーブとは、ロック、レゲエ、ダブ、ディスコ、ソウルなど70年代のあらゆる音楽を吸収した「ジャンルの越境」そのものであり、そこでは区別を設けること自体が時代錯誤だったのです。

Culture Clubはそのなかでもとくにニューロマンティックスという視覚重視の潮流に属し、ビジュアルの強さゆえにMV時代の寵児となりました。現在では「過去のポップ」として懐古的に語られることもありますが、その音楽性、そして表現の政治性には、いまなお学ぶべき価値があります。

Culture ClubのMVにおける「日本」は、もはや日本ではありません。それは文脈を脱ぎ捨てられ、ただの模様として、ただの音として、引用できる断片として存在しています。だからこそ彼らは自由に遊べるのです。「これはタイでは?」「これは正確ではない」――そんなツッコミを受け入れた上で、なお愛でる。それがCulture Clubの姿勢です。

意味を探さないこと、意味がないことを恐れないこと。Boy Georgeはそうした「戯れとしての文化」を体現し、世界に提示しました。それは決して軽薄なのではなく、むしろ最も誠実なあり方かもしれません。対立や正しさの外側で、ただ無邪気に文化の断片を愛すること――それこそが、文化(Culture)の名を冠したこのバンドの偉大さなのです。

参考

・Moyer, Matthew, “Don’t mind if I do: An interview with Boy George”, Orlando Weekly, 2016(https://www.orlandoweekly.com/music/dont-mind-if-i-do-an-interview-with-boy-george-2504695).

閲覧日二〇二五年七月三十日

ブレイクコア・クッシュ

ブレイクコア・クッシュ